垂直跳びとジャンプ力:パワーを引き出す最新の科学

ジャンプ力は、バレーボールやバスケットボールのスパイクやダンクシュート、サッカーのヘディング、野球のジャンピングキャッチなど、多くのスポーツで重要な要素です。実は、ジャンプ力は単なる跳躍力だけでなく、瞬発力やダッシュ力にも大きく関わっています。

ジャンプ力とパワーの関係

ジャンプ力とは、「どれくらいの筋力が、どれくらいのスピードで発揮されるか」というパワーの要素によって決まります。そのため、動作が遅いと高く跳ぶことはできません。

例えば、短距離走のスタートダッシュやサッカーのキック、ラグビーのタックル、柔道の投げ技など、瞬発的な動作には強いパワーが必要です。ジャンプ力が高い選手ほど、これらの動作も優れています。

重量挙げ選手とジャンプ力

意外に思われるかもしれませんが、重量挙げの選手は非常に優れたジャンプ力を持っています。 これは、重量挙げの「ハイクリーン」や「ジャーク」といった種目が、両足ジャンプと似た高速動作を含むためです。実際に、重量挙げ選手は30m走などの短距離ダッシュでも優れたタイムを記録します。

筋肉と腱膜の重要性

研究の進展により、筋肉だけでなく「腱の伸縮」がパワー発揮において重要な役割を果たしていることが分かってきました。筋肉が高速で収縮する際、腱がスムーズに伸び縮みすることで、より大きな力を生み出すのです。

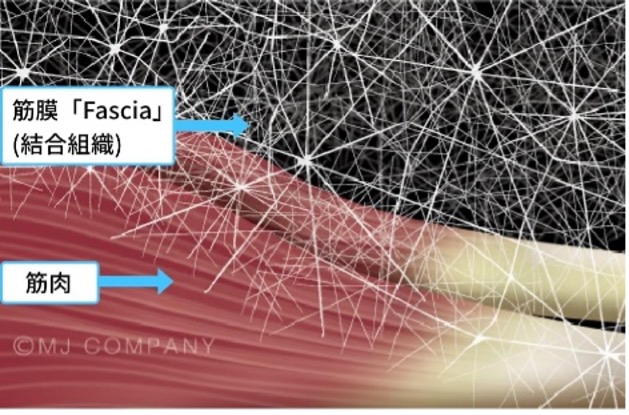

さらに、**筋肉を包む「筋膜」や、腱を包む「腱膜」**が全身で連携し、効率的に力を伝えることが判明しました。これにより、

- 体の各部位がスムーズに動く

- スピーディーにパワーを発揮できる

というメリットが生まれます。

ジャンプ力を向上させるために

ジャンプ力を高めるためには、単に筋力を鍛えるだけでなく、「筋膜や腱膜の柔軟性を向上させる」ことが重要です。そのためには、

- 動的ストレッチ(ラジオ体操やバウンシングストレッチ)

- エクスプローシブトレーニング(クリーンやスナッチ)

- プライオメトリクストレーニング(ボックスジャンプやメディシンボールスロー)

などを取り入れることが効果的です。

「休んでいるだけ」ではパワーは向上しません。筋力だけでなく、筋膜や腱膜の柔軟性を高め、スムーズな力の伝達を可能にすることで、より高いジャンプ力を獲得できます。

スポーツのパフォーマンス向上のために、筋力・スピード・腱の柔軟性に注目したトレーニングを取り入れてみましょう!

まとめ

垂直跳びという体力測定があります。両足で立って、沈んで、真上に跳ぶ。ジャンプ力は色々なスポーツのパフォーマンスと関係があります。

バレーボールやバスケットボールでは、ジャンプ力が必要。サッカーのジャンプヘディングや、野球のジャンピングキャッチなど、あげたらたくさんあります。ジャンプ力とはパワー。

パワーとは、どれくらいの筋力が、どれくらいのスピードで出されたか、ということです。それが証拠に、スローな動きでは、ジャンプはできない。それに、ジャンプ力は空中に跳び上がる動きだけではなくて、例えば短距離走のスタートダッシュとか、サッカーのキック力とか、ラグビーのタックルとか、柔道で投げ技をかける時とか、瞬間的にパワーを出す動作は、ジャンプ力と関係が深いです。

重量挙げの選手が、大変優れたジャンプ力を持っていることをご存知でしょうか。重量挙げのハイクリーンやジャークという種目は、両足ジャンプとよく似た動作を、高速度で行わなくてはならないから。重量挙げの選手は短距離走、例えば30m走とかは、とても早く、素晴らしいダッシュ力を持っています。

筋肉が高速度で伸び縮みすると、強いパワーが出るのですが。研究が進んで、筋肉もさることながら、筋肉に連結している腱の伸び縮みが、大きな役割を果たしていることが解ってきました。膜が筋肉や腱に密着した状態だと、スピーディーに伸び縮みしにくくなります。

さらに、筋肉を包んでいる筋膜、腱を包んでいる腱膜、などが繋がっていて、伸び縮みすることによって産まれる力を、色々な筋肉や腱に伝える役割を果たしていると解ってきました。

膜は広い範囲で繋がっているので、膜が軟らかくなると、体の広いパーツがスムーズにかつスピーディーに動くと共に、力が伝わっていくのです。

その結果、動きのパワーが大きくなる。

パワーを強くするためには、膜にも注目ですね。

筆者:竹内 研(一般社団法人日本メディセル療法協会理事・学術委員長)

コメント