痛みと皮膚の深い関係 タッチが健康寿命を延ばす科学的メカニズムとは?

「痛み」を感じたとき、思わず手で患部をさすっていませんか?

この何気ない行動には、私たちの身体と脳が密接につながっている驚くべきメカニズムが隠されています。

「手当て」という言葉があるように、皮膚に触れることで痛みが和らぐ経験は誰しもが持っているはずです。しかし、なぜ触れるだけで痛みが軽減するのでしょうか?この問いに答える鍵は「皮膚」「感覚受容器」「脳」にあります。

この記事では、皮膚に触れることが痛みの軽減や循環促進、ひいては健康寿命延伸にもつながることを科学的に解説します。予防医療やセルフケアに取り入れられる実践的なアプローチもご紹介しています。

皮膚へのタッチが脳を変え、痛みと健康に好影響をもたらす

皮膚に触れる「タッチ」は、単なる癒しではありません。感覚情報が脳に届くことで、痛みの感じ方や自律神経の働きに変化が起こります。

つまり、「触れること=脳への刺激」となり、身体全体のバランス調整にもつながるのです。

皮膚は“感じる器官”であり、感覚の入口

皮膚の構造と感覚受容器の役割

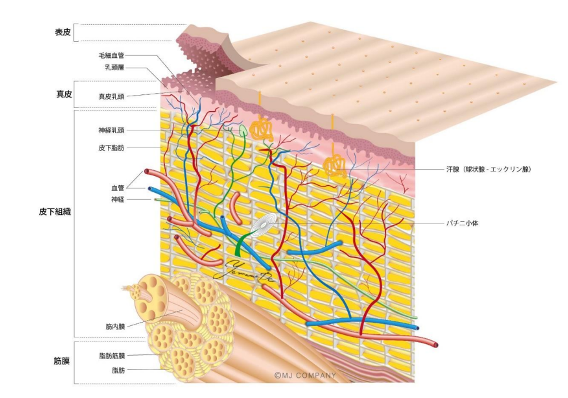

皮膚には「圧」「痛み」「温度」「触覚」など、さまざまな感覚を感じ取る“センサー(感覚受容器)”がびっしりと存在しています。

そのセンサーは刺激を受け取ると、神経を通じて脊髄を経由し、最終的に脳へと伝わります。

脳は痛みを“統合して感じる”器官

実は「痛みの中枢」は脳の一箇所にあるわけではありません。痛みの知覚には、前頭葉、扁桃体、帯状皮質など、脳の複数の領域が関与しています。

このため、同じ刺激であっても、そのときの脳の状態によって痛みの感じ方が異なるのです。

触れることで変わる身体と心の反応

日常に潜む「手当て」のメカニズム

「痛っ!」と感じたとき、自然に手を当てる行動は、皮膚へのタッチによって脳の活動が変化し、痛みの感覚が緩和されることを示しています。

これは単なる迷信ではなく、科学的に裏付けられた自然な自己調整行動なのです。

スポーツ現場での例

試合中のアスリートが怪我に気づかないことがありますが、これは「集中」によって脳の痛み知覚が一時的に抑制されているからです。

試合終了後、脳の状態が変わると痛みが強くなる現象は、まさに脳と感覚の連動を示しています。

科学的エビデンス:タッチとオキシトシンの関係

タッチによって分泌されるホルモン「オキシトシン」は、痛みの緩和やストレス軽減、自律神経の調整に役立つことが分かっています。

特に、優しくなでるようなタッチは副交感神経を優位にし、心身の回復力を高めてくれます。

触れることで健康寿命は延びる

皮膚への適切な刺激=タッチは、痛みの軽減だけでなく、自律神経やホルモン分泌の調整を通して「予防」「循環促進」「健康寿命の延伸」に大きく寄与します。

今後は「触れるケア」が、日常のセルフメンテナンスの中心となっていくでしょう。

おわりに

体のどこかをぶつけたりして、「痛っ!」ってなった時、思わずその部分に手を当てます。手が触れると、痛さが少し和らいで感じられることもよくありますね。

正に「手当て」。

特に掌で触れると、体の感覚や心理面に変化が起こります。

こうした「タッチ」による効果や影響に関して、色々な分野で研究が行われ始めました。

そういえば、かなり以前になりますが、「ハンドパワー」という言葉が流行した時がありました。

こちらもかなり広く知られるようになってきましたが、皮膚には実に多くのセンサーつまり感覚受容器がビッシリと点在しています。圧感覚、痛覚、熱感覚、冷たい感覚など。

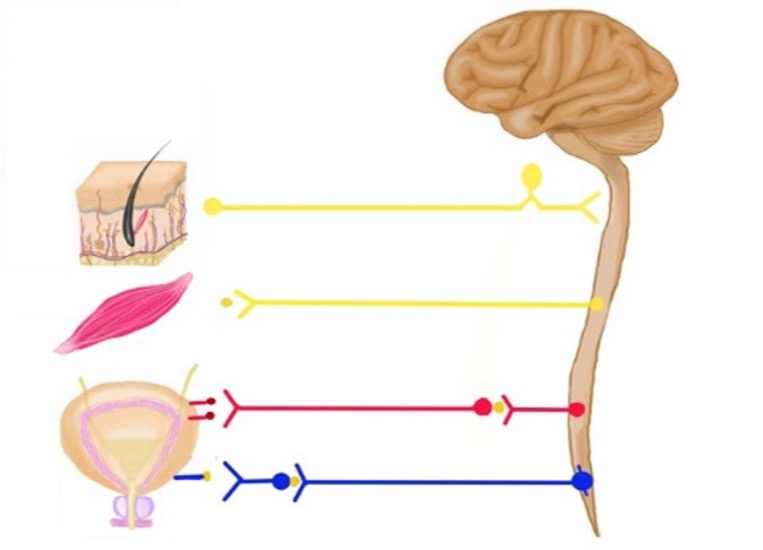

皮膚のセンサーが受け取った感覚情報は、相互に関連しながら、もれなく脊髄を登っていって、脳に伝えられます。

さて、痛みは傷めた所で感じます。だから痛みが起きるのは、その部位だと思うのは当然。確かに、傷めた個所には、痛みが起きる元となる物質が集まったり、炎症が起きたりします。

しかしながら、痛みに限らず、人間の体で感じる感覚はすべて、脳にある感覚に関わる中枢で生まれるのです。だから、もしどれかの感覚の中枢に何かが起きたりすると、その感覚が失われたりします。感覚センサーの方は異常が無くても。

すべての感覚は、感覚センサーが刺激をキャッチして、その情報が脳に送られて、脳でその感覚が起きるのですね。

そして、痛みの感覚。

専門的なお話になるのですが、痛みの感覚中枢というものは、脳にも存在しないのです。

では、脳のどこで、痛みの感覚は生まれるのでしょうか?

その答えは、脳全体。脳のあちこちが絡んで、痛みの感覚は生まれることが解ってきています。

ということは、脳自体がどのような状態かによって、感覚センサーからの刺激が同じでも、痛みの感覚が異なるということなのです。

よく考えてみると、痛みを感じている時も、時々刻々痛みの感じ方が変化する経験は、多くの人たちが持っているのでは。

例えばスポーツの試合中に酷い打撲などをしたけど、プレイ中はさほど痛みを感じなかったけれど、試合が終わったら、ズキズキと痛みを感じだしたとか。

そして、掌で体のどこかに触れると、そこからの感覚刺激が脳に伝えられて、その結果脳の状態が変わる。すると、痛みの感覚に変化が起きる。

「痛いの、痛いの、飛んでいけ。」は単なるおまじないではなかったのです。

コメント