【つらい冷え性、もう我慢しない!】体の芯からポカポカ!冷え性改善の秘密を大公開!

冷え性の原因と改善方法:女性のための温活習慣

冷え性に悩む女性はとても多く、特に冬場や季節の変わり目には手足の冷えが気になる方も多いでしょう。中には、冷えがひどくて寝つきが悪くなったり、日中の体調にも影響を及ぼしたりするケースもあります。

では、なぜ冷え性になるのでしょうか?また、どのように改善すればよいのでしょうか?

冷えを感じる仕組みと個人差

私たちの体には、温度を感じ取るセンサーが皮膚に無数に存在しています。このセンサーの感度(閾値)は人それぞれ異なり、同じ気温でも「寒い」と感じる人もいれば「ちょうどいい」と感じる人もいます。

また、温度を感じる感覚は、単に皮膚のセンサーだけではなく、脳の働きによっても変化します。例えば、緊張していると寒さを強く感じやすくなったり、リラックスしていると寒さを感じにくくなったりするのです。

体温を作るのは筋肉

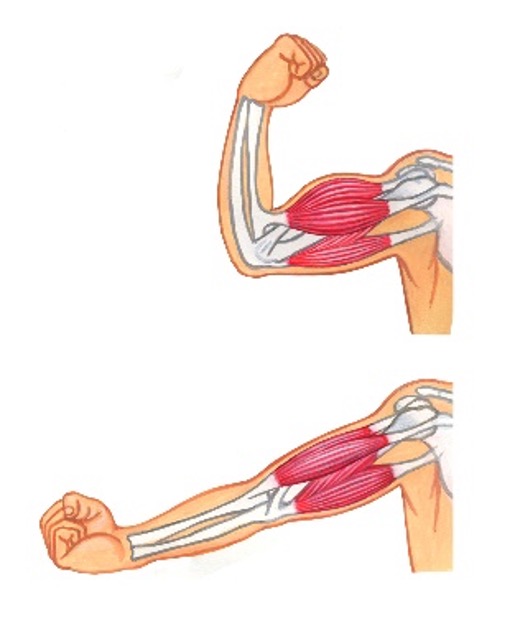

体温とは、私たちの体が生み出す熱のことを指します。その熱の約7割は筋肉によって作られます。

寒いときにブルブルと震えるのは、脳が体の冷えを感知し、筋肉に命令を出して収縮させ、熱を生み出そうとするためです。つまり、筋肉は発熱装置のような役割を果たしているのです。

血流と冷えの関係

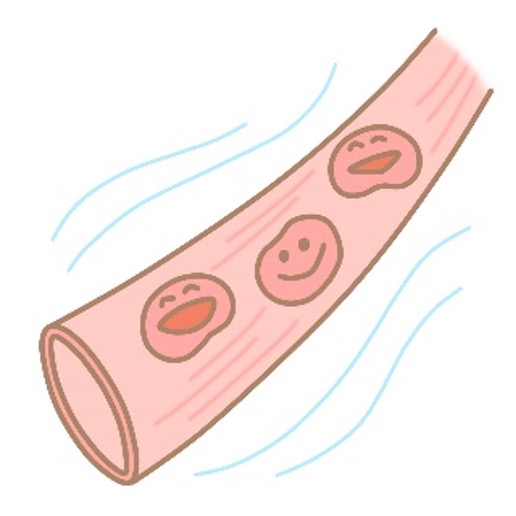

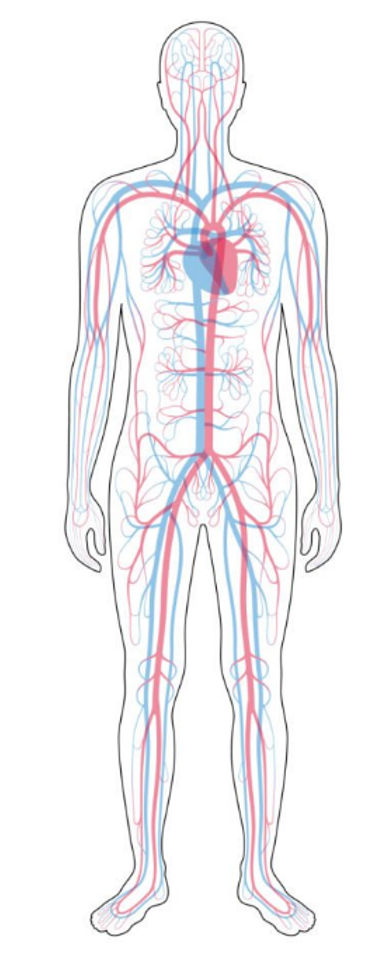

筋肉が生み出した熱は血液によって全身に運ばれます。血液は液体なので、一度温まると熱をキープしやすく、全身に温もりを届けることができます。しかし、血流が滞ると、その部分が冷えてしまいます。

特に手足の末端が冷えやすいのは、心臓から遠く、血流が悪くなりやすいためです。そのため、血液の巡りを良くすることが冷え性の改善につながります。

冷え性を改善する方法

冷え性を根本から改善するためには、以下の3つのポイントが重要です。

1. 筋肉を動かして熱を生み出す

筋肉量が少ないと、熱を生み出す力も弱くなります。特に女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、冷え性になりやすい傾向があります。適度な運動を習慣化し、筋肉を動かすことで熱を作り、冷えを予防しましょう。

おすすめの運動:

- スクワットやランジ(下半身の筋肉を鍛える)

- ヨガやストレッチ(血流を促進)

- ウォーキングや軽いジョギング(全身の血流を良くする)

2. 血流を改善する

血流を良くすることで、体の隅々まで熱を運ぶことができます。血流改善には、

- 温かい飲み物を摂る(生姜湯、白湯、ハーブティーなど)

- 入浴を習慣化する(38〜40℃のぬるま湯にゆっくり浸かる)

- マッサージやツボ押しを行う(特に手足の末端やふくらはぎ)

が効果的です。

3. 体を温める食事を取り入れる

食事の内容も冷え性に大きく関係します。体を冷やす食べ物を控え、温める食べ物を積極的に摂りましょう。

体を温める食べ物の例

- 生姜、にんにく、ねぎ、シナモン

- 根菜類(にんじん、ごぼう、れんこん)

- 発酵食品(味噌、納豆、キムチ)

- 良質なタンパク質(鶏肉、魚、大豆製品)

体を冷やしやすい食べ物(控えめにするべきもの)

- 生野菜(特にレタスやキュウリ)

- 冷たい飲み物(氷入りのドリンク、アイスコーヒー)

- 白砂糖を多く含む食品(スイーツ、ジュース)

まとめ

冷え性を改善するには、

- 筋肉を動かして熱を生み出す

- 血流を改善する

- 体を温める食事を取り入れる

という3つのポイントが大切です。毎日の生活にちょっとした工夫を加えて、冷え知らずの快適な体を目指しましょう!

おわりに

冷え性の方、けっこう大勢いらっしゃいますね。睡眠の妨げになるほどの手足の末端冷え性とかも。寒がりの人もたくさん。

暑さ・寒さをどれほど感じるかは、個人差もありますね。私たちの体の皮膚には、温度に対するセンサーが、膨大な数あります。少し複雑なお話になりますが、私たちの体の様々なセンサーには、人それぞれ閾値があります。閾値とは言い換えれば、感度ということができるでしょう。温度を感じるセンサーだと、例えば外気温20度を、暑いと感じるか普通と感じるか、とか。

さらに、センサーの感度だけではなくて、時々刻々変化する脳の機能によっても、温熱感覚は変化します。

外気温に対しては、このような仕組みが働いていますが、体温についてはどうでしょうか。

体温とは体の熱産生、つまり私たちの体が生み出す熱のことを言うのですね。熱はどこで生み出されるのかというと、一番は筋肉ですね。筋肉が活動することを筋収縮といいます。筋収縮によって、熱が産出されているのです。

とても寒い時や、体が冷えた時に、ブルブルと震えるのは、冷えた状態を脳がキャッチして、体の筋肉に命令を出して、細かく筋肉を収縮させることによって、熱を産み出そうとするのです。

ですから、筋肉とは発熱装置なのだと思ってください。

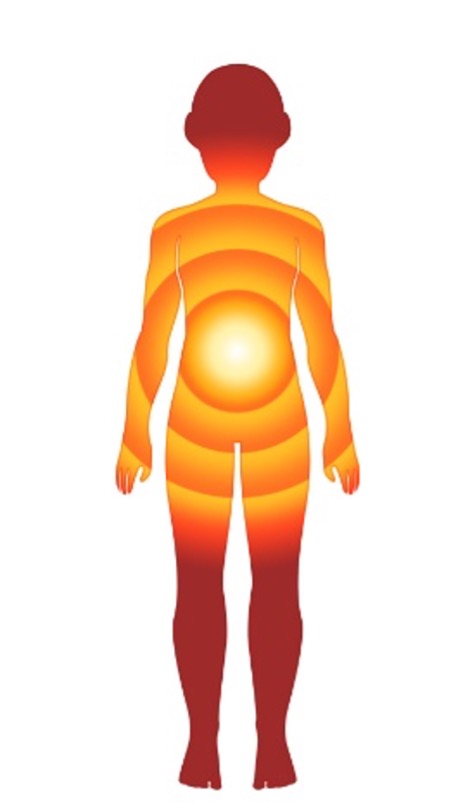

筋肉の活動で生み出された熱は、体中に運ばれます。体のすべての組織は、その温度が保たれていないと、正常に機能しないのです。

では、熱を運び届ける仕組みとは?

それは血液の流れです。

血液は液体で、液体は温度を逃がしにくいという性質があります。筋肉が生み出した熱は、血液でキープされて、血液の流れによって、ありとあらゆる組織に運ばれます。

血液の流れが悪い部分は、冷えやすいといえます。

体の表面の体温も大切ですが、体の奥の体温(深部体温といいます)が、健康のためにも、とても大切です。

低体温と健康との関連性も、あちこちで言われていますね。

人間も動物も、身体にはビッシリと隈なく、血管の網の目が張り巡らされています。

その血管の通り道を開いて、血液の流れを良くするには、皮膚へ優しい刺激を与えることで可能になります。

筆者:竹内 研(一般社団法人日本メディセル療法協会理事・学術委員長)

コメント