筋肉の緊張とコリの仕組み 健康的な体を維持するための解消法

筋肉は本来柔らかい組織

私たちの筋肉は本来、柔らかくしなやかなものです。例えば、赤ちゃんの筋肉はふわふわで、とても柔軟ですね。しかし、力を入れると筋肉はギュッと硬くなります。これは正常な反応ですが、問題は力を抜いても筋肉が柔らかい状態に戻らず、慢性的に緊張してしまうことです。

なぜ筋肉は硬くなるのか?

子供の頃は比較的柔らかかった筋肉も、大人になるにつれて硬くなりがちです。「肩がこった」という経験は、子供でもありますよね。では、なぜ筋肉は硬くなってしまうのでしょうか?

その原因には、以下のような要素があります。

- 精神的なストレス:精神的な緊張が筋肉にも影響を与え、無意識のうちに力が入ってしまう。

- 長時間の同じ姿勢:デスクワークやスマホの使用などで、特定の筋肉が常に緊張状態に。

- 運動不足:筋肉を適度に動かさないと、血流が悪くなり、こりやすくなる。

- 強すぎる刺激:マッサージなどで強く押しすぎると、逆に筋肉が防御反応を起こし、硬くなってしまうことも。

筋肉の緊張が及ぼす悪影響

筋肉が慢性的に緊張した状態が続くと、以下のような問題が発生します。

- 血行不良:筋肉が硬くなることで血流が悪くなり、酸素や栄養が十分に行き届かなくなる。

- 痛みや不快感:肩こりや腰痛などの慢性的な痛みの原因に。

- 脳への影響:筋肉の緊張は脳にもマイナスの影響を与え、ストレスや集中力の低下を引き起こす。

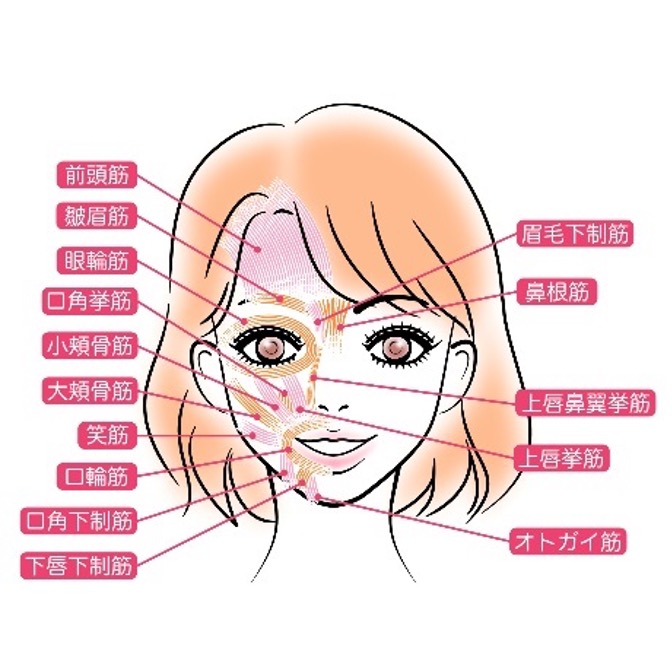

- 表情筋の硬直:表情筋が緊張すると、顔の印象が硬くなり、疲れた印象を与えてしまう。

効果的なコリ解消法

では、筋肉のコリを解消し、緊張をほぐすにはどうすれば良いのでしょうか?

1. 適度なストレッチ

強く伸ばしすぎず、心地よい範囲で筋肉を伸ばすことが大切です。朝起きたときや仕事の合間に、軽くストレッチを取り入れましょう。

2. ゆるやかなマッサージ

強く押しすぎると逆効果になるため、優しくさするようなマッサージが効果的です。

3. 深呼吸を意識する

深い呼吸をすることで、副交感神経が優位になり、筋肉の緊張がほぐれます。

4. 入浴で温める

お風呂にゆっくり浸かることで、血流が促進され、筋肉がリラックスします。

5. 良質な睡眠をとる

筋肉の緊張を取るためには、質の良い睡眠が欠かせません。寝る前のストレッチやリラックスした時間を作ることで、ぐっすり眠れるようになります。

まとめ

筋肉の緊張は、生活習慣や精神的なストレスと密接に関係しています。日々の生活の中で「その日のコリはその日のうちに解消する」ことを意識し、適度なストレッチやリラックス法を取り入れましょう。体が軽くなるだけでなく、心もリフレッシュされ、より健康的な生活を送ることができます。

おわりに

筋肉は本来、軟らかい組織です。赤ちゃんの筋肉は、フワフワ。

力が入ると、筋肉はギュッと硬くなります。硬くなっても、力が抜けると、柔らかい状態にもどれば良いのですが…。

大人になっていくにつれて、体のあちこちがこったりしますね。と言うか、子供でも「肩がこった。」とかありますね。

精神的に緊張したら、筋肉も硬くなる、つまり緊張しますね。

筋肉の緊張は、色々な影響によって、起きるのですね。

正確に言うと、大人になっていくにつれて、筋肉が緊張している時が増えてくる。つまり慢性的に、体のどこかの筋肉が緊張している状態で生活しているということだろうと思います。

もちろん、これだと不快ですし、血液の循環も良くないし、その他いろいろと都合の悪いことが起きてきますね。

筋肉の余分な緊張が、脳に対しても、マイナスな刺激を生んでしまいます。脳と筋肉は、想像以上に密接に関係し合っているのです。スポーツでも、筋緊張が高すぎる状態では、体の動きが良くないばかりではなく、脳の働き、メンタル面も含めて、レベルダウンします。一番の代表例は、表情筋ですね。表情、つまり表情筋の筋緊張には、様々なことが表れますね。

体の色々な個所の筋緊張の度合いは、健康状態を映し出したり、健康状態に影響を与えたり。

今さらですが、体のこり対策は、健康づくりにとって、とても大切なことです。

もっともっと、その日のこりはその日の内に、を心掛けなければ。

ところが、こりをサラッと取る方法が、ありそうでないのでは。

相変わらず、こっているところをグイグイ刺激して、こりを解そうとするケースも。

筋肉は、強く圧力を加えると、それに抵抗して、さらに緊張しようとする性質を持っています。強く伸ばす場合も同じです。

つまり、筋肉は作用する刺激に対して、常に反応しているのです。

上手に刺激すると、良い状態になっていく。刺激がまずいと・・・・・・・。

デリケートなのですね。

ともあれ、その日のこりはその日の内に、を心掛けたいものです。

体の筋緊張が少ない状態だと、睡眠状態もより良くなりますね。

筆者:竹内 研(一般社団法人日本メディセル療法協会理事・学術委員長)

コメント